[File24] 日本水彩画会

間口が広く、奥が深い、水彩画の世界

2016/11/15 ※更新2022/6/16

話を聞いた日本水彩画会の3人。左から滝沢美恵子(日本水彩画会 常務理事)、茅野吉孝(同 理事長)、小野月世(同 常務理事)

水彩に特化した集まりとしては国内で最も古く、大正2年の設立。その100年を超える歴史を通して、水彩画の向上に努めてきた日本水彩画の活動を紹介する。理事3人に、水彩画の魅力とともに語ってもらった。

さまざまな活動が本展の活性化につながる

- 茅 野

- 石井柏亭、石川欽一郎ら当時の有力な水彩画家約60人が大正2年に立ち上げたのが会の始まりです。いまでは水彩を扱う公募団体はいくつかありますが、日本水彩画会は唯一の公益社団法人として、先人たちの発展させてきた水彩画の水準をより高め、振興していくことを目指しています。

- 滝 沢

- 「日本水彩展」が年に1度。さらにその地方巡回展を行なうのが活動の中心です。

- 小 野

- 「日本水彩展」は全国の会員から作品が集まる機会ですが、各地に53の支部があり、それぞれの支部での活動も活発です。

- 滝 沢

- 支部での活動は、支部展や研究会ですね。

- 茅 野

- 地域講習会では本部から支部に講師を派遣しています。なかなか本展のために地方から出てくるのが難しい人も多いので、各支部で行われるそのような会が、地方と東京との交流の機会にもなっているのです。

- 小 野

- 活動としてはほかに写生研究会が開かれます。先日は長崎で港の見える風景や洋館を描いてきました。写生と水彩はとても相性がいいんですよね。道具も重くもないですし、スケッチブックを持って身軽に描きに行けるのが魅力です。

- 滝 沢

- 20号くらいの大きい画面を、紙を四分割して写生に持ってきた人もいましたね。みなさん工夫しています!

- 茅 野

- 写生研究会で描かれた作品も「日本水彩展」に出品することができます。研究会、講習会、支部展といった活動が新しい作品をつくり出す機会となり、それが本展を充実させることにつながっています。

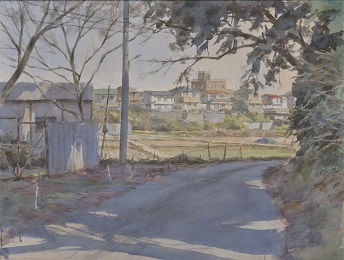

茅野吉孝《 陽光 》

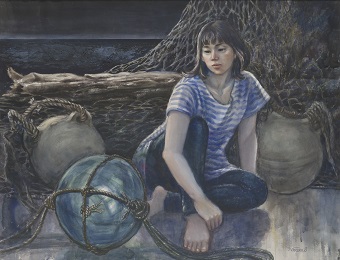

小野月世《 風の向むこうへ 》

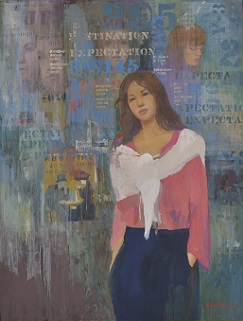

滝沢美恵子《 街かどで 》

水彩画の奥深い魅力とは

- 茅 野

- 私自身は油絵と水彩画と両方を手掛けています。水と油はよく対比されますが、両方を描いてきたことでそれぞれの特色がよくわかるところがあります。私が感じる水彩の一番の魅力は、偶然性でしょうか。偶然に生まれた筆致が味わいになるところは、日本人の美意識にも適っているかもしれませんね。

- 小 野

- 私は実は10代のころから「日本水彩展」に応募しているんですね。最初は母に勧められて。その後、大学では日本画を学んだのですが、結婚して子育てをすることになった段で、日本画は続けられなくなりました。でも水彩はそんな環境でもできるんです。思い立ったときにパレットを開ければいつでも絵を描ける。だから、若い方で子育てをしながら描きたいと思っていらっしゃる方には、水彩画をお勧めしたいですね。また、家庭に入ると外との交流もなくなりがちですが、会に入ることで年一度の本展を目指して制作し、違う年代の方との交流を楽しむこともできます。

- 滝 沢

- 私は、在学中の人にも出品していただきたいな、と感じているんです。大学では水彩画を専門に習う機会はないですが、高校までの美術の授業では描いていますし、地域のコンクールには中高生も作品を出展しています。その延長で、彼らの作品を上野の美術館にも展示できたらな、と。学校の先生には働きかけをしています。

- 小 野

- そう、たくさんの人が水彩画を描いた経験は持っているんですよね。

- 滝 沢

- 一度経験したものに、どうやって再び出会えるか、続けられるかですよね。私はそもそも服飾デザインの仕事をしていたのですが、家の事情でいったん仕事を離れたあと、復帰したもののイメージが沸かなくなってしまったんです。そのときにリハビリのような感覚で始めたのが、水彩で絵を描くことでした。それをきっかけにものをつくる勘も取り戻せたのですが……。いまは水彩画の制作の悩みが生まれてしまって(笑)。

- 小 野

- 水彩画は、入りやすいけれど、奥が深いんですよね。

- 茅 野

- 先ほど、写生との相性の良さに触れましたが、風景をさらっと描くのももちろん、さらに進んで自身の内面を表現することも水彩画にはできます。大きな作品では構図の組み立ても違いますし、水彩画でも全く違う力が要求されますね。「日本水彩展」に作品を出すことを契機として、水彩画の奥深い世界を一緒に探求できる人が増えるといいと思います。

104回日本水彩展 内閣総理大臣賞、深谷恒雄《はたちの夏》

同展 文部科学大臣賞、中西奝之助《余韻》

同展 東京都知事賞、佐々木仲子《残されしもの(II)》

同展 損保ジャパン美術財団奨励賞、吉川靖《高台》

(取材・構成=竹見洋一郎)

- □ アート公募内関連記事

- [File10] 日本水彩画会 水彩画の水準向上。そして、さらなる振興と継承へ

公募情報

日本水彩画会

第105回記念日本水彩展 ※終了致しました。

- 日程:平成29年6月7日(水)~13日(火)

- 会場:東京都美術館(東京都台東区上野公園8-36)

- 種類・点数:水彩、版画、素描、パステル。

- 1人1点、未発表の作品に限る(同会支部展出品作は可)

- 作品の大きさ:20号P以上を原則とし、かつ下記内の制限であること。

- (1) 一般は50号F、ただしS型の場合は40号S以内

- (2)会員・会友は80号F、ただしS型の場合は60号S以内

- その他詳細は12月頃発表いたします。

団体問合せ

当サイトに掲載されている個々の情報(文字、写真、イラスト等)は編集著作権物として著作権の対象となっています。無断で複製・転載することは、法律で禁止されております。

03-5828-1616

03-5828-1616 03-5828-1619

03-5828-1619