TOP > Artkoubo MAGAZINE > 現代美術家協会

[File94] 現代美術家協会

表現の可能性を探求する集団

2025/6/26

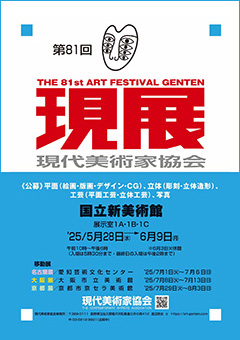

1948年に創設された現代美術家協会。毎年5~6月に国立新美術館(東京・六本木)で現代美術の公募展「現展」を開催し、この公募展も今年(2025年)で81回目を迎えた。同展には絵画のほか、写真、映像、インスタレーション、工芸や彫刻といった幅広いジャンルの作品が並び、他の公募展とは趣が異なる。今回は、その活動や会の特徴について、「第81回 現展」を開催している国立新美術館で、事務所部⾧の渡辺泰史氏と実務委員の林田聖一氏に話を伺った。

―さまざまなジャンルの作品を受け入れられていますね

- 渡辺 作品部門は「平面」「立体」「工芸」「写真」の4部門に分かれていますが、特に平面や写真は境界が非常に曖昧で、CGや写真を加工したものなど、どちらに入るかというのは作者の自己申告になります。展示作業は大変になりますが、複雑なインスタレーションや映像など、どんなものでも受け入れるというのが基本理念です。ただ、そういった作品の審査というのは、なかなか試行錯誤が必要です。それもようやく形が見えてきました。

―設立当初からそういった姿勢だったんですか?

- 渡辺 そうですね、作家さんがせっかく新しいものにチャレンジしているのだから、飾る側としてはそれに応えましょうと、そういう姿勢は持っています。

- 林田 「現展」を見に来た人からは、作品に多様性があって、それぞれのレベルもしっかりしていると言っていただいています。現代の芸術作品をちょうどいい塩梅で楽しめるのが「現展」だと、私たちは自負しています。

- 渡辺 最近では生成AIを使った作品の応募も増えています。他の団体さんがNOというものにも、逆にこちらはYESと言いたいんです。以前、3Dプリンターで立体を作った方が「現展」に入選したことがありました。作者は一切造形を行っておらず、作業としてはプログラムを打ち込むだけ。それでも出来上がったものは本人の意図したものですから、それは作品です。逆に、どんなに彫刻が上手い人でも、それは作れないですよね。作品か作品でないかという議論は、CGが出た時はもちろん、写真ができた時にもしていると思います。生成AIに関しても同じで、作家本人の意図が反映されていれば作品だと定義したいと私は考えています。

- 林田 間口を広くすることで、オーソドックスな絵画だけに興味のある人だけじゃなく、いろんな背景や経験のある人からの応募を受け入れることができます。そういった純粋な“作りたい”という意欲がある人の作品も見ることは、我われにも刺激になるんです。

―他団体との交流もありますか?

- 渡辺 美術団体懇話会という同業者組合のようなものがあって、そこで情報交換はしていますが、人的交流は今はやっていないです。ただ、海外で活動しているグループとの交流はあって、一般出品者と同格で応募してもらうということは行っています。今は訪日外国人観光客も多いので、「現展」を見に来られたそういう人たちにもチラシを配っていますし、英語版のホームページも用意しています。海外から出品する場合も、まずは画像で審査を受けられるというシステムを持っているので、応募しやすい環境かと思います。ちなみに、今年(第81回 現展)は海外在住の外国作家35人が入選しています。まだ1割にはなっていませんけど、5%以上にはなっています。

―今感じている課題と、今後の取り組みについて教えてください

- 渡辺 今、社会の変化がとても早いです。それこそ、AIが登場したのが数年前なのに、今はもうとても進歩していて、本物と見分けがつかないものを生成できる時代です。そういった中で、何がよくて何がよくないのかを審査しないといけません。ですから、5年前の感覚で審査をしていると、今とだいぶギャップが出てきてしまいます。審査員が自分の技術や情報、社会との向き合い方などをアップデートすることが非常に重要です。一方、伝統的なものを重要視する方もいらっしゃって、それはそれで正論です。すべてが時代に流されてしまってはよくないと思いますし、逆にすべてが時代にしがみついていてもよくないと思います。どこで折り合いをつけていくのかが、今後の課題だと思っています。

- 林田 あとは、やはりスターの育成ですね。そういう市場性のある作家が数名いると、それを見にお客さんが来てくれる。現在、協会に所属している人の中に、営業的なことをするような人がいません。例えば、若いうちからいろんな有名画廊に作品を売り込んでくるとかです。純粋に芸術家を目指そうという人たちが、この協会のマジョリティになっています。もう少し貪欲な人、牽引力のある人たちが何人か出てくると、若い人たちへのアピールにもつながりやすいと考えています。

―所属している若い方はどのような活動をされていますか?

- 渡辺 2002年から続いているのですが、若手作家で行うグループ展「AXIS」という活動を行っています。現展の活動の軸になる人が出るようにという願いを込めて、毎年開催しています。以前は東京展だけだったのですが、今は東京のほか大阪と札幌でも開催しています。また、展覧会や個展といった活動歴の浅い人たちのために、例えば受賞者展といったグループ展などは積極的に声をかけています。当協会はヒエラルキーがないことが特徴でもあるので、現展の役員が積極的にバックアップして、若手の育成を手伝っているところです。

(文・構成=庄司燈)

左から渡辺泰史先氏、渋谷直人氏、石川進氏、林田聖一氏、前原敦子氏、大金郁子氏

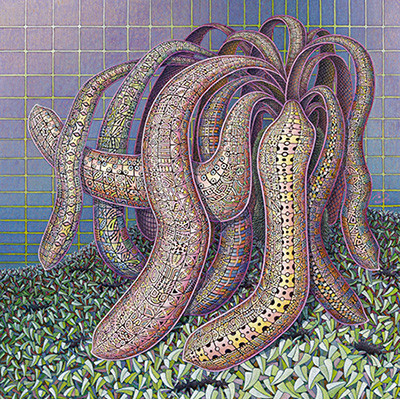

平面作品

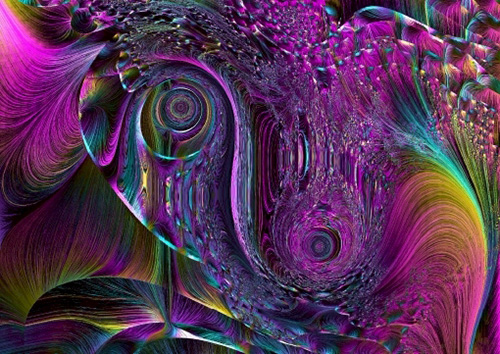

彫刻作品多種多様な作品群

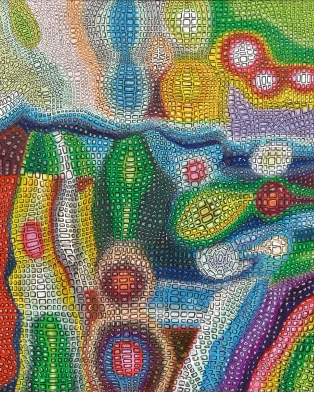

工芸作品

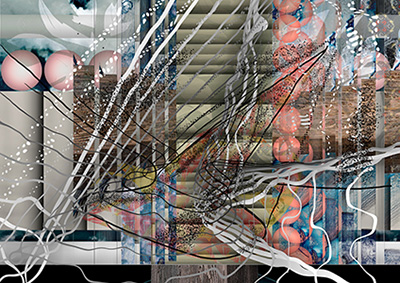

写真の作品

審査員特別賞 カイヒデユキ「Flare」

SOMPO美術館賞 田中 聖子「甲冑雷神馬“God of the Horse”」

会員賞 絢月 星晶 「大国主命~Medha~」

会員賞 伊藤 香織「眠りの環の市」

会員賞 魚住 直継「Competition2025」

会員賞 内田義光「作品〔74〕」

会員賞立体 臼井 亮 「装備する子ども「ヴィマーナⅡ」」

会員賞 工芸 玉木 敬子「Impression」

新人賞 安齋 流菜「母性Ⅱ」

新人賞 星野まさのり「Intothe stars」

新人賞 MIMAJAPAN 「●●●」

新人賞 与一「花魁デモクラシー」

新人賞立体 宮本 一郎「Where are we going?」

新人賞工芸 武藤やよひ「遊園湖」

Mario Jaramilo 「MANTLE OF MIST AT DUSK」

クサカベ賞 神成健太郎「迷宮の薔薇」

クサカベ賞 佐藤 昌道「134-0088の悪夢」

ターナー賞 鄭 晴臻「<103>」

ホルベイン賞 Alba Quevedo 「Optimism」

マツダ賞 九鬼 雅宣 「thinking-思考-」

セコニック賞 土屋 朝美「GiNZA」

富士フィルム賞 大峯 健雄「因果律の胎動」

富士フィルム賞 金田 泰「カナブストラクドによる現代的で弱いシュールリアリズム」

富士フィルム賞 池林 宏之「学舎で独り何偲ぶ」

アート公募内関連記事

展覧会情報

第81回現展

ART公募内公募情報 | 現代美術家協会 https://www.artkoubo.jp/genten/

団体問合せ

- 現代美術家協会

- 〒389-0111 長野県北佐久郡 軽井沢町 長倉 三井の森412 渡辺泰史 方

- 0267-45-6252

- 0267-45-6474

当サイトに掲載されている個々の情報(文字、写真、イラスト等)は編集著作権物として著作権の対象となっています。無断で複製・転載することは、法律で禁止されております。