TOP > Artkoubo MAGAZINE > 春陽会

[File95] 春陽会

“各人主義”の精神を次の世代へ

若手をサポートする賞を新設

2025/9/12

大正12年(1922)に小杉放菴、足立源一郎ら15名の作家によって創立された春陽会。会員・会友合わせて600名規模の組織へと発展した現在も、それぞれの作風を認め合いながら協調していく“各人主義”の精神はしっかりと受け継がれている。「第102回 春陽展」(2025年4月16日~28日)の会場で、立堀秀明理事長に春陽展の100余年にわたる歴史と、今後の展望を語っていただいた。

立堀秀明理事長 木版画作品の前で 左「もろてを挙げて君を待つ」右「右手に君の笑顔」

―春陽会はたいへん歴史が長く、大規模な組織ですね。

- 小杉未醒、足立源一郎、倉田白羊、長谷川昇、森田恒友、山本鼎、梅原龍三郎、さらに客員として石井鶴三、今関啓司、岸田劉生、木村荘八、中川一政、萬鉄五郎が参加し、院展洋画部と草土社が合流した在野の洋画団体として創立されました。

- 中川一政は作品のすべてが独学であり、自ら「在野派」と称しました。また、明治時代末期に新進気鋭の版画家として注目された山本鼎は「自分の目で見て、感じとったものを描くことが大切」という「児童自由画教育」を提唱したことで知られています。こうしたことからもわかるように、それぞれの作風を認め合いながら協調していく“各人主義”の精神が春陽会の特徴となっています。

- 昭和初期からは加山四郎、岡鹿之助、三雲祥之助、高田力蔵等フランス帰朝組に続いて、中谷泰、南大路一、また版画部には長谷川潔、駒井哲郎、清宮質文等、北岡文雄等、日本美術史に名を刻む多くの画家たちが参加。戦後は藤井令太郎、田中岑、五味秀夫等、新しい才能や感性を受け入れてきました。

- 一昨年は大きな節目となる第100回を迎え、本展とともに「第四世代の作家たち」展を併催し、1960年代から70年代のはじめにかけて春陽展に参画し、内外で活躍した日本画壇を代表する作家たちの業績を展観しました。この時期は入江観の功績が大きかったと思います。

- 今回は会場の一画で、洋画家、版画家、挿絵画家、ガラス絵作家として活躍した三井永一(1920~2013)のリトグラフを中心に作品、資料などを展示しました。

- 現在の会員数は、絵画部約220名、版画部約60名。会友を含めて約600人の組織となっています。比率としては高齢の方が増えていて、次の世代へどうつなげていくかが課題となっています。

―絵画部・版画部の2部がありますが、ともに大作が多く圧倒されました。F80号以上のものがとても多いですね。

- 絵画はF130号以内、版画は200cm×150cm以内。下限はないのですが、作家活動をしている会員が多いことや、会場が国立新美術館ということなどから大作が中心となっています。

- もちろん、独学で絵を描いている方からの出品もたくさんあります。働きながら描いている方もいれば、定年後に描き始めた方も。最近はカルチャーセンターがきっかけで入会する方も増えています。ギャラリーではなかなか展示できないサイズですし、個人の作品をこういう空間に展示するということだけでも貴重な経験になりますね。

- 審査は部ごとに全会員の投票(1人1票)によって平等かつ厳正に行っています。春陽会は特定の色に染まりたくない人たちの集まりですから、画風が偏ることもありません。モチーフも静物、人物、風景など、人それぞれですが、全体には抽象画が多い傾向にあります。油彩も多いですが、最近はアクリルやミクストメディアの作品も増えてきています。フレスコ画もあります。

- 版画部は山本鼎が中心となって審査・運営を続けてきたおかげで、現在も人気があります。会員数は絵画部には及びませんが、出品数は多く、木版、銅版、リトグラフなど、やはりさまざまな作風が見られます。モノクロの作品もあれば、油彩や水彩のような表現を試みたものなど多様です。版画部の展示会場には小さなコーナーを設けて、作品とともに手書きの図案や道具なども展示しています。

―デジタル作品も出品されているのでしょうか。

- 若い世代を中心に、10年ほど前からデジタル版画が出品されるようになってきました。さらに最近はAIを使った絵画の出品もあります。こうした作品の捉え方については会として議論を重ねているところですが、出品そのものは可としていて、審査の基準は従来の絵画・版画と変わりません。

- 今はパソコンでも手軽に絵が描ける時代ですが、展示する場合はモニターだけで完結するわけではありません。プリントした時に思った通りの色や質感が出るかどうか、モニターとは違う光(自然光や照明など)が当たった時にどう見えるか、こうした大きな空間に展示する場合、どんな額装が適しているかといったことまで考えなくてはなりません。

- デジタルで制作したものを大きな会場に展示してみて初めて知ることも多いでしょう。従来の方法で制作されている他の作品と比べて、いろいろな違いに気づいたりするかもしれません。公募展を通して大作を出品したり展示したりすることの楽しさ、面白さに触れてもらえたらと思います。

- インターネットで自分の作品を公開する人が増えて、公募展が必ずしも画壇デビューに結びつくとは限らない昨今ですが、展示そのものを経験したことがない方や、入選を目指して初めて大作に挑戦するような方などにとっては特別な経験になるでしょう。

―所属歴が長く、作家活動をしている方、絵画教室を主催したり講師をしている方も多いと伺いました。次世代をサポートするしくみはありますか。

- 会の歴史が長いだけに所属歴も長い会員が多いです。会員が講師を務める研究会が各支部にあり、定期的に講評を受けることなどができます。

- 次世代サポートとしては若い人でも出品しやすいよう、初出品の場合は出品料を半額としています。また、第103回展では「南大路一記念個展賞」を新設します。若手の会員・会友で個展を開いてみたい人を援助するための賞です。

春陽会賞 上村友哉さん「岩壁のマチェールⅤ」

春陽会賞受賞 植村友哉さん(絵画会友) プロフィールはご本人のサイトから抜粋

- 小学6年間は柔道、中学から大学卒業まで10年間レスリングに打ち込んだ体育会系。一方で小学生の頃から毎日絵を描き続け、独学で美術を学ぶ。 大学卒業後に某民間企業に就職するが、美術に対する思いが高まり画家を志す。

- 2020年11月に大阪市北区にオープンしたアトリエ兼ギャラリー、UEMURA GALLERYで日々制作に励んでいる。

- 学生時代は格闘技に打ち込んでいましたが、絵を描くことも好きでした。美術学校でデッサンや絵画の技法を学んだことはなく、すべて独学です。神戸市内のアルバイト先で出会ったお客様に額縁屋をご紹介いただき、その方を通じて春陽会を知り、10年前に入会しました。

- 春陽会には全国各地に研究会があり、私は関西研究会(絵画部)に所属しています。研究会では批評会や展示会、講演会など、さまざまな活動が行われています。批評会では、メンバーが持ち寄った作品について会員を始め、参加メンバー同士で意見を交わし合います。

- 体育会出身の私は、それまで作家と知り合う機会がほとんどありませんでしたが、研究会に入ってからは作品に対して貴重なご指導をいただけるようになり、さらに受賞の機会にも恵まれて、素晴らしい展示空間で作品を発表させていただくことができるようになりました。本当に夢のようです。展示会場では多くの作家と直接お話しできる機会もあり、公募展ならではの大きな魅力だと感じています。

(文・構成=中山薫)

中川一政賞 譚 剣華 「風を待つⅠ」油彩

岡鹿之助賞 川井 木綿 「冬の音」 木版

SOMPO美術館賞 諸星 浩子「祝福を」テンペラ

春陽会賞 植村 友哉「岩壁のマチェールⅤ」アクリル

春陽会賞 大塚 弘「rusty III」油彩

春陽会賞 谷本 優子「白のアピール」油彩

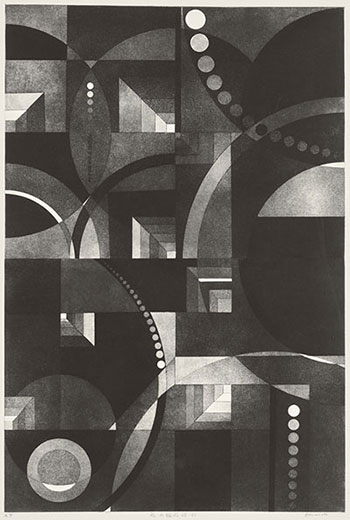

春陽会賞 山本かつ江「光の組成25-01」銅版・エッチング・アクアチント

奨励賞 太田 利徳「刻の移ろいⅡ」ミクストメディア・油彩・アルキド絵具

奨励賞 玉上 順子「Shine Muscat」油彩・アクリル

奨励賞 稲垣 朋子「響」油彩

奨励賞 野村亜矢子「煌くⅠ」

奨励賞 川端 陽子「水の果てⅠ」アクリル

奨励賞 浅川 正章「週末の地図Ⅲ」油彩

奨励賞 浅野とく代「私のスペース3」油彩

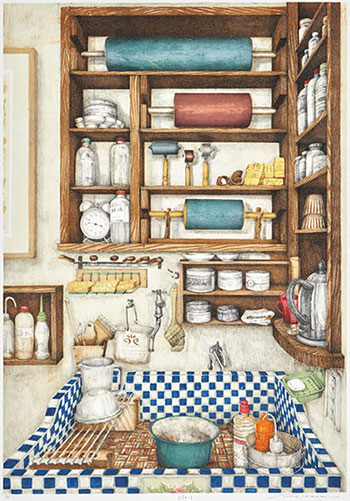

奨励賞 石川 順子「life-I」平版

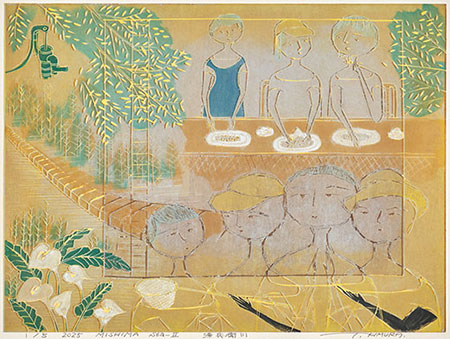

奨励賞 木村 敏明「MISHIMA Sta-II 源兵衛川」木版

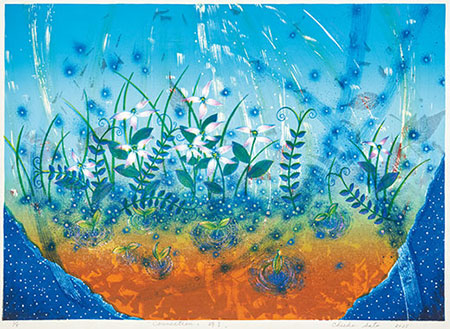

奨励賞 佐藤 千恵子「connection, 時Ⅰ」平版

会友賞 高橋 洋一「縄文人が通った道(初夏)」油彩

会友賞 大木 利子「埠頭Ⅰ」油彩

会友賞 徳永 庸夫「駆けめぐる」木版

第102回春陽展会場風景

春陽会賞:版画会友 石川 順子

アート公募内関連記事

- [File03]春陽会 100周年という次の節目に向けて

- [File14]春陽会 地方とともに会が成長していく

- [File28]春陽会 互いに尊重し合い協調する「各人主義」の精神を継承

- [File39]春陽会 会の中で学び、仲間と共に成長してゆく

- [File56]春陽会 理事長と受賞作家に聞く、会の特徴と制作への取り組み

- [File62]春陽会 良い知識を創造の資源に、思いが見える絵を描きたい

- [File66]春陽会 人の生や歴史に思いを馳せながら、心の内を見つめて描く

- [File82]春陽会 100年の歴史を背負い、次なるフェーズへ

- [File84]春陽会 1960~70年代に活躍した春陽会の画家・版画家を振り返る 春陽会第100回展記念企画「春陽会第4世代の作家たち」開催

公募情報

春陽会

第103回 春陽展

- 日程

- 2026年4月15日(水)〜4月27日(月)

- ※21日(火)休館日

- 会場

- 国立新美術館(東京都港区六本木7-22-2)

- 名古屋に巡回

- 《作品公募》

- 搬入

- 2026年4月2日(木)・3日(金)

- 午前10:30~12:00

- 午後13:00~16:00

- 部門

- 絵画=194×162cm(F130号)以内。

- 版画=200×150cm(額外寸サイズ)以内。

- 各部門6点以内

- 出品料

- 1人3点まで10,000円 (4点目以降、1点につき2,000円)

- ☆ 初めて春陽展に出品される方に限り、出品料を半額割引。

- ☆ 出品ご希望の方は下記A~Cいずれかの方法で資料請求をしてください。

- (第101回・102回展に出品された方は資料請求の必要はありません。第102回展の出品目録をお送りしますので、住所変更のある方はご連絡ください。)

- A. 春陽会WEBサイトから shunyo-kai.or.jp/shunyo-ten

- B. FAX 03−6380−9467

- C. 郵送 〒102-0085 千代田区六番町1 番町一番館

- 春陽会事務所 出品資料係

- 新型コロナ感染症防止対策のため、日程及び時間が変更になることがあります。

- 詳細は当会ホームページ(shunyo-kai.or.jp)でご確認ください。

ART公募内公募情報 | 春陽会 https://www.artkoubo.jp/shunyokai/

団体問合せ

- 春陽会

- 〒102-0085 千代田区六番町1 番町一番館 春陽会事務所

- 03-6380-9145

- 03-3821-7139

- http://shunyo-kai.or.jp/

当サイトに掲載されている個々の情報(文字、写真、イラスト等)は編集著作権物として著作権の対象となっています。無断で複製・転載することは、法律で禁止されております。